1937年12月26日,凛冽寒风掠过黑铁山西麓,淄博太平庄小学内,100多名热血志士振臂高呼,宣告山东人民抗日救国军第五军成立。这场点燃鲁中抗日烽火的黑铁山起义,在88年后的今天,依然以鲜活的红色记忆,激荡着后人的爱国情怀。

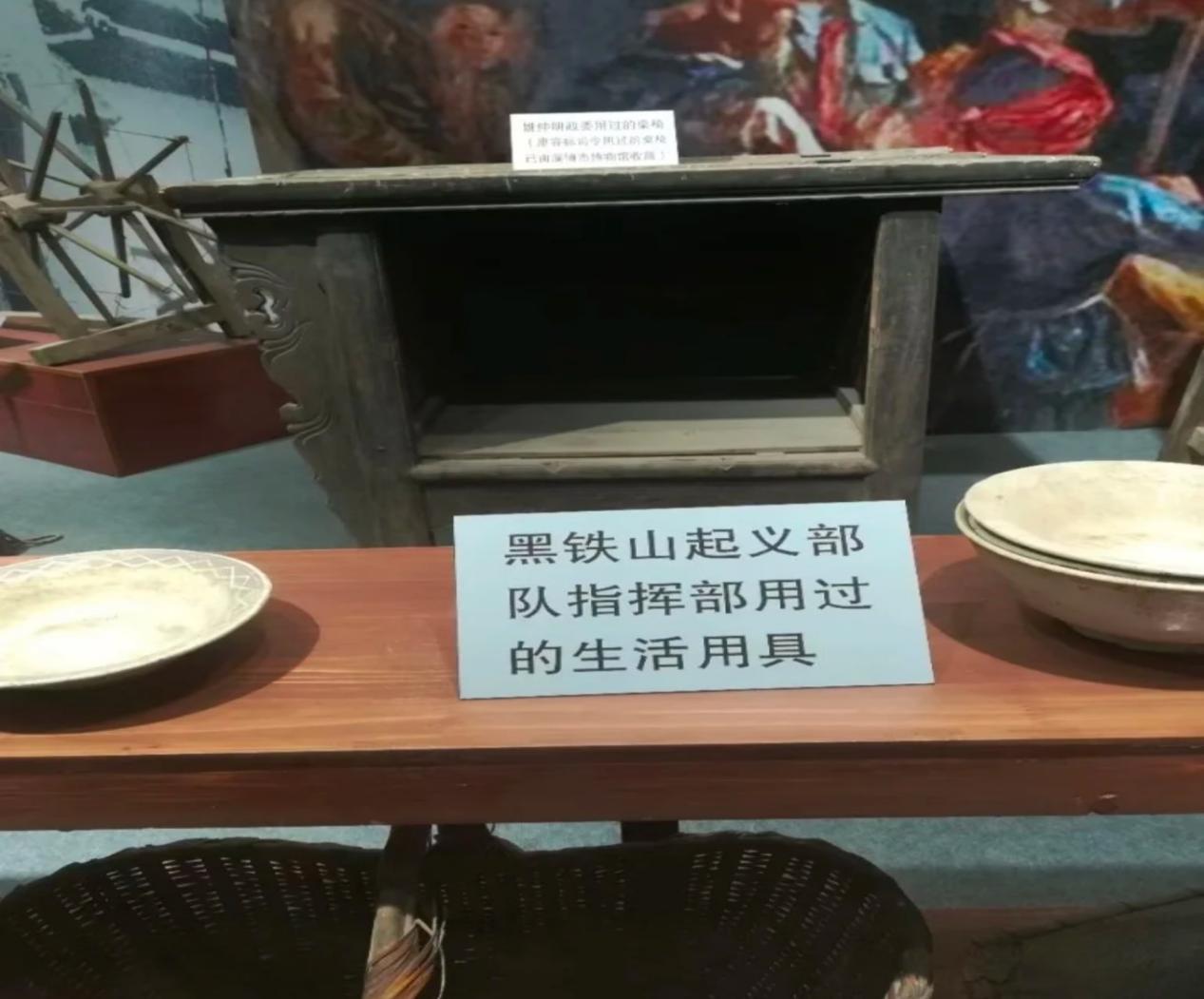

起义选址太平庄并非偶然。此地地处长山、桓台、临淄、益都四县交界,丘陵沟壑环绕,地形险要,进可攻退可守;更重要的是,当地群众基础深厚,长山中学“乡村服务训练班”早已在此播撒革命思想。起义当晚,小学教师邱汉三毅然献出自家宅院——东屋作指挥部,南屋安置战士,门楼上“山东人民抗日救国军第五军”的军旗在马灯下猎猎作响。清冷的月光下,退伍军人柴裕兴正带领青年战士在打谷场练习拼刺,妇女救国会成员王淑贞捧着刚烙好的玉米饼穿梭其间,炊烟与练兵的呼喝声交织,为寂静的村庄注入抗争的力量。

起义火种迅速点燃鲁中大地的抗日热情。太平村80余户人家倾尽全力支援:铁匠王传武连夜打造长矛大刀,猎户陈玉山将祖传的猎枪捐给部队,甚至连孩童都组成“放哨队”,以放牛为掩护监视日伪军动向。在全村400余村民中,19人加入中国共产党,45人正式参军,“一门三战士”“兄弟同从戎”的故事比比皆是——王润德三兄弟背着家人同时入伍,柴氏四兄弟在莱芜战役中三人负伤仍坚守阵地。村民兵队长王宝金更创下传奇:在一次伏击战中,他手持镢头从背后突袭,独自击毙一名逃窜的日本兵,镢头上至今留着战斗。

1938年1月,起义部队在小清河伏击战中首战告捷,全歼日军森本少佐以下12人,缴获长短枪10余支;同年2月,又在白云山战役中击溃伪军一个营,缴获迫击炮2门。这些胜利让“黑铁山的队伍”威名远扬,三个月内兵力从百余人发展至5000余人,后整编为八路军山东纵队第三支队,成为鲁中抗战的主力。

岁月流转,红色基因在太平村代代传承。退休老支书王之谦耗时5年完成130万字的铁山“四部曲”,详细记录起义历史与英烈事迹。如今的太平村,不仅保留着起义指挥部旧址,更建成红色记忆馆、黑铁山抗日武装起义纪念馆。21.71米高的纪念碑如利剑指天,烈士坊上镌刻着1450名革命烈士的生平。每逢重要节日,党员干部重温入党誓词,少先队员聆听红色故事,这里已成为山东省红色文化特色村。

从举义旗到洒热血,从守初心到传薪火,黑铁山起义的历史印证着一个真理:当民族危亡之际,平凡的土地上总能绽放出最耀眼的英雄光芒。那些在烽火中挺立的身影,那些用生命守护的信仰,正化作新时代的精神火炬——正如太平村头那棵见证起义的老槐树,虽历经沧桑,每年春天仍会抽出新芽,将红色的故事继续诉说给这片土地。