一、蘸墨品真理:翻译巨著点燃思想火种

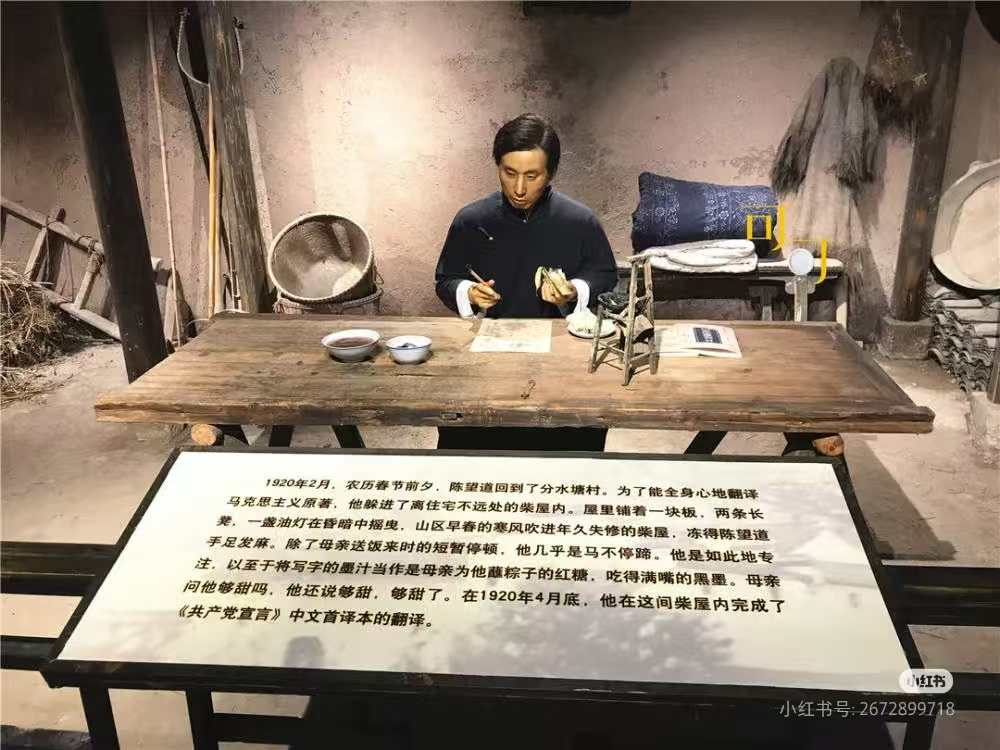

1920年的春天,浙中山区的分水塘村还笼罩在料峭春寒中。一间简陋的柴屋内,29岁的陈望道正伏案疾书,全身心投入《共产党宣言》的翻译工作。为躲避外界干扰,他将自己反锁屋内,仅靠一盏油灯、一张木桌、一叠稿纸,在寒夜中与马克思主义经典著作对话。由于太过专注,他错把母亲送来的粽子蘸进墨汁,却浑然不觉地说“够甜,够甜的了”。这则“真理的味道非常甜”的故事,成为中国革命史上最动人的注脚,生动诠释了信仰的力量。

当时的中国,正处于社会转型的关键时期,各种思潮激烈碰撞。陈望道深知,只有马克思主义才能为中国指明前进方向。他克服重重困难,查阅大量资料,反复推敲字句,历时数月完成《共产党宣言》首个中文全译本。1920年8月,这本译著在上海出版,首印千余册很快售罄。书中“全世界无产者,联合起来!”的呐喊,如惊雷般唤醒了沉睡的中国大地,为在黑暗中探索救国之路的先进分子带来了真理的曙光,为中国共产党的创建奠定了坚实的思想基础。无数革命先驱正是通过阅读这本译著,坚定了共产主义信仰,走上了为民族独立和人民解放而奋斗的革命道路。

二、执教传薪火:教育报国培育时代新人

翻译《共产党宣言》之后,陈望道将自己的一生都奉献给了教育事业和马克思主义理论传播。他先后在复旦大学、安徽大学、广西大学等多所高校任教,曾任复旦大学中文系主任、校长等职。在讲台上,他以《共产党宣言》为教材,用通俗易懂的语言向学生们讲解马克思主义理论,引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观。

陈望道十分注重理论联系实际,鼓励学生将马克思主义原理运用到实践中去。他培养出的学生中,许多人成为了优秀的革命者、学者和建设者,在各自的岗位上为国家和人民作出了重要贡献。在复旦大学任教期间,他致力于学科建设和人才培养,推动中文系发展成为国内顶尖的学科,为中国语言文学研究和教育事业作出了卓越贡献。他还积极倡导学术自由,营造了良好的学术氛围,吸引了大批优秀学者前来任教和交流。

三、信仰铸丰碑:精神传承照亮复兴征程

陈望道用一生诠释了对马克思主义的坚定信仰和不懈追求。新中国成立后,他依然笔耕不辍,致力于马克思主义理论的研究和宣传工作,撰写了大量学术著作和文章,为推动马克思主义中国化作出了重要贡献。他始终坚守初心,保持着对党的忠诚和对人民的热爱,即使在面对困难和挫折时,也从未动摇过自己的信仰。

陈望道翻译《共产党宣言》的故事,以及他在教育和学术领域的卓越成就,构成了红色文化的重要组成部分。这一精神财富跨越时空,激励着一代又一代中国人为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。在新时代,我们传承陈望道的精神,就是要学习他对真理的执着追求,坚定理想信念;学习他教书育人、无私奉献的高尚品质,为国家培养更多优秀人才;学习他勇于担当、开拓创新的奋斗精神,在各自的岗位上发光发热。

从翻译《共产党宣言》的“真理甜味”,到教育报国的“育人情怀”,陈望道的红色故事永远镌刻在中国革命历史的丰碑上,成为激励全体中华儿女奋勇前进的强大精神动力。