为深化专业建设内涵,促进跨学科知识融合,旅游管理专业邮轮游艇方向于2025年8月8日举办暑期读书分享会,本次活动由专业方向负责人张颖超老师主持。分享会上各位老师讨论热烈,专业教师围绕城市化发展、哲学智慧、社会心理学等多领域经典著作,结合旅游教育实践分享阅读感悟,为培养适应行业变革的高素质文旅人才探索新思路。

在分享会中,张颖超老师聚焦社会心理学在旅游研究中的应用,以海南旅游实践为例解析理论落地路径。针对 “黎苗文化猎奇式消费” 问题,她提出借鉴社会认同理论设计 “海南文化守护者” 虚拟身份体系,通过黎锦纹样数字化共创等活动模糊游客与居民边界;针对 “网红景点超载” 现象,建议用从众心理原理优化流量调控。她特别展示了 “心理友好型” 设施设计案例:如依据公平理论设置免税店 “购物时长通道”,用黎族图腾颜色替代文字警示,为旅游服务升级提供行为科学方案。

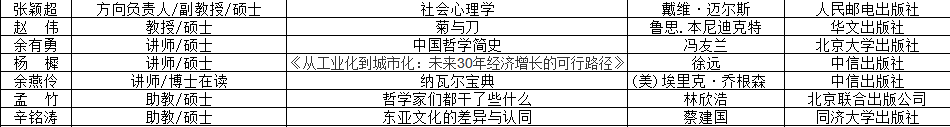

与会人员汇总

余燕伶老师从《纳瓦尔宝典》“创造稀缺价值” 理念出发,分享了旅游管理专业教学改革路径。她谈到,专业通过深度调研景区、OTA 平台等企业需求,将岗位能力转化为《旅游网络营销》等课程的实战模块,邀请行业专家共同设计推广项目,实现 “用企业真实场景撬动学生能力规模化成长”;杨樨老师以徐远教授《从工业化到城市化》为核心,深入解读城市化转型对旅游产业的深远影响。她重点阐释了书中 2012-2013 年中国经济 “三个反超” 转折点的重要意义 —— 一线城市增速超过二三线城市、消费型城市超过投资型城市、服务型城市超过工业型城市,指出这标志着旅游需求已从 “标准化观光” 转向 “个性化休闲度假”;余有勇老师以冯友兰《中国哲学简史》为引,阐述传统文化对旅游教育的滋养价值。他梳理了儒家 “入世担当”、道家 “自然和谐” 等思想脉络,指出书中 “人生四境界” 理论可培养学生的文化自觉;孟竹老师则从《哲学家们都干了些什么》中汲取灵感,提出哲学思维对旅游项目策划的启示。她表示可以依据康德 “认知差异论” 打造分层产品,让文化爱好者、亲子家庭等不同群体各得其所。“日本京都‘哲学之道’将赏花变为生命思考,这正是旅游应有的精神价值。” 她的分享为文旅融合课程设计提供了新思路。

与会人员进行读书分享

赵伟老师结合《菊与刀》中日本文化 “矛盾性” 分析,强调跨文化理解在国际旅游教育中的重要性。他提出,旅游管理专业需培养学生 “文化 relativism(相对主义)” 思维,既要理解不同文化中 “耻感”“义理” 等独特逻辑,也要在服务入境游客时避免认知偏差,真正实现 “和而不同” 的文明互鉴。辛铭涛老师则从《东亚文化的差异与认同》“动态认同论” 出发,建议在区域文旅教学中平衡文化多样性与共性价值,培养学生的本土情怀与国际视野。

读书分享表

分享会中互动频繁,教师们围绕 “城市化文旅人才标准”“跨学科课程融合” 等议题深入探讨。专业方向负责人表示,此次分享会搭建了理论与实践的桥梁,未来将持续以读书促教研,将多元智慧融入人才培养全过程,为海南自贸港旅游产业高质量发展输送更多 “懂产业、有文化、善创新” 的专业力量。