2025年10月23日至26日,2025《旅游学刊》中国旅游研究年会在陕西西安举行。本届年会由北京联合大学、陕西师范大学、《旅游学刊》编辑部联合主办,主题为“AI时代文旅发展的机遇与挑战”,吸引了来自全国百余所高校、科研机构及企业代表参会。三亚学院旅业管理学院的王崧澎同学作为代表参会,并参与了口头汇报与海报展示。

图1 我院(MTA)研究生签到处合影

10月23日,王崧澎首先参加了陕西师范大学白凯教授的专题讲座《乡村旅游地制度创业与学术自觉——以陕西袁家村为例》。白凯教授的讲解让王崧澎深刻认识到,袁家村的成功不仅仅是商业模式的创新,更是制度层面的创新。从一个资源匮乏、经济落后的小村落,发展成为全国乡村旅游的标杆,背后依靠的是制度设计、利益分配与村民共治机制的系统变革。正如白教授所强调的那样,袁家村之所以能“破圈”,是因为它实现了从“政府推动”到“社区自觉”的转变,也展现了中国乡村旅游制度自信与文化自觉的力量。这一讲座让王崧澎深受启发,认为乡村旅游的可持续发展,离不开制度创新与文化认同的双重支撑。

图2 王崧澎同学在白凯教授讲座现场提问交流

图3 王崧澎同学与白凯教授合影

10月24日,王崧澎参加了北京第二外国语学院旅游科学学院邓宁教授主讲的主题报告《人工智能+旅游:理论实践与研究问题》。邓宁教授从人工智能在旅游研究与实践中的应用出发,系统阐述了AI技术在目的地营销、智慧服务、游客行为预测等方面的最新进展,并指出“人工智能不仅改变了旅游研究的方法,更重塑了旅游学的理论框架”。报告强调,在AI驱动的研究范式下,数据智能与人文关怀应保持平衡,研究者应思考“人”在技术体系中的位置与价值。聆听报告后,王崧澎认识到,人工智能不仅是辅助工具,更是推动学科创新与理论重构的重要力量。结合自身关于“游客感知与共享空间”的研究方向,进一步思考了如何通过数据挖掘与情感计算更科学地识别主客互动关系,以此提升研究的深度与精度。

图4 邓宁教授讲座合影留念

10月25日上午,王崧澎参加大会开幕式,聆听了吴必虎、厉新建、王宁等知名专家的主旨报告。下午,在第十三分论坛“文旅深度融合与区域协同发展”中,进行了题为《旅游主客关系演化的研究进展与展望》的口头汇报,集中展示了三亚学院研究团队的最新研究成果。汇报系统梳理了主客关系研究从“经济依附—社会融合”的演化脉络,提出了“双螺旋结构”理论模型,用以解释主客关系在对抗、竞争、妥协与共生中的动态演化逻辑,获得与会专家的积极评价。谢彦君教授在点评中指出,该研究结构清晰、逻辑严谨,具有良好的实证研究潜力,尤其在共享空间与主客互动的分析框架方面体现出明显的创新性。

图5 吴必虎教授主持大会现场

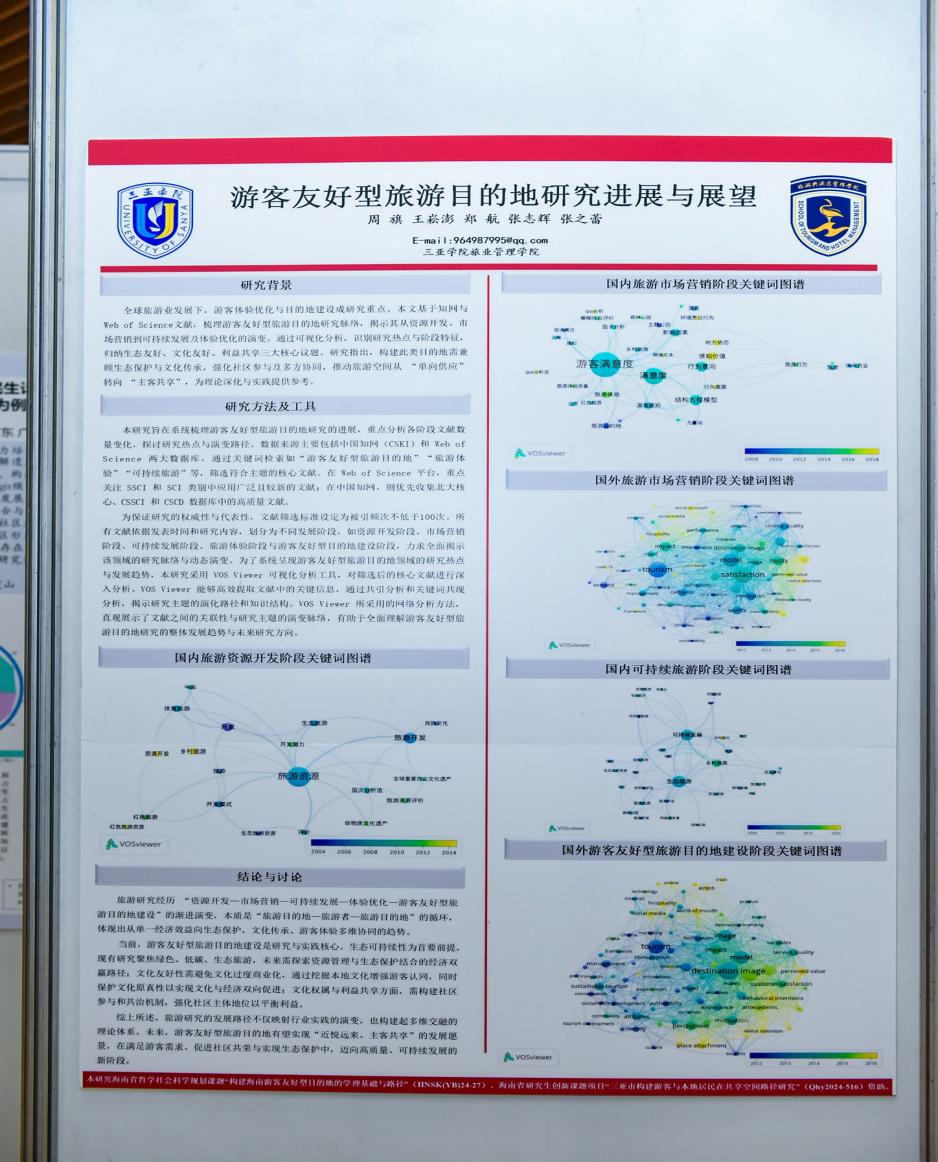

在当日下午的年会海报展示环节,王崧澎代表三亚学院展示了研究成果《游客友好型旅游目的地研究进展与展望》(作者:周旗、王崧澎、郑航、张志辉、张之蕾)。该研究基于中国知网(CNKI)与Web of Science数据库的文献计量分析,系统梳理了游客友好型旅游目的地的研究演进脉络,揭示了从资源开发、市场营销到可持续发展及体验优化的多阶段演化路径。研究总结出生态友好、文化友好与利益共享三大核心议题,提出游客友好型目的地的建设应以“主客共享”为导向,推动旅游空间从“单向供给”向“互动共建”转型,为旅游目的地治理和文旅融合提供了新的研究视角与理论支撑。

图6 我院研究生与谢彦君教授合影

10月26日上午,会议举行闭幕式,回顾了四天的学术交流成果,并对优秀论文进行了表彰。

王崧澎在总结此次参会体会时表示:“这次年会让我更深刻地理解了旅游研究的社会责任与学术使命。无论是袁家村的制度创新,还是邓宁教授提出的AI+旅游理论转向,都让我看到了学术研究与时代变革之间的密切联系。今后,我将继续在主客关系与共享空间研究领域深化探索,以实证与创新并重的学术态度,回应新时代文旅融合发展的学科命题。”

图7《游客友好型旅游目的地研究进展与展望》海报展示